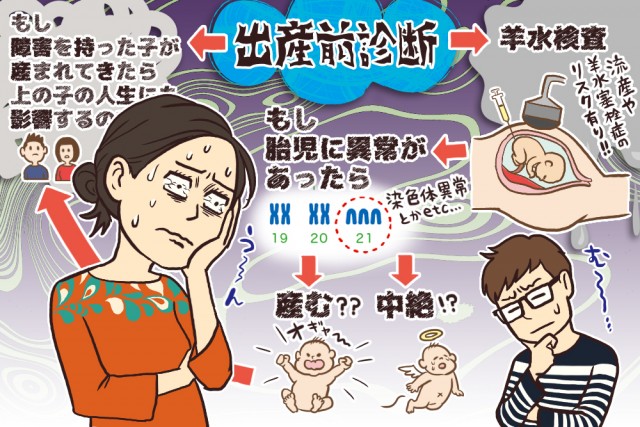

今回は、高齢出産の場合に出生前診断は受けるべきか?メリットや問題点を挙げつつ、相談にお答えします。

●今回の相談

第3子妊娠中の38歳、高齢出産、いわゆる「マル高」にあたる妊婦です。妊娠発覚後すぐに産院を受診したのですが、母子手帳を交付されたあとに出生前診断の話をされました。高齢出産だからすすめてくれたわけですが、受けるべきか決断できません。

診断を受けて、もし何か異常があったらどうするの?中絶するの?それって、命の選別ではないの?でも、もし産まれてきた子に重い障害があったら、上の子供たちの人生にも影響するのでは?

じゃあ、やっぱり受けたほうがいい?でも、羊水検査はリスクもあると聞いたし、胎児や母体にも悪影響が出たら・・・。

主人とも何度も話し合いをしましたが、考えれば考えるほど何が正解かわからない状態です。高齢出産なら出生前診断は受けるべきなのでしょうか?(妊娠9週目、38歳、さっちゃん)

なお、非常にセンシティブなテーマのため、もしかしたら読んでいて気分を悪くする人がいるかもしれません。ですが、ここに書いてあることは、高齢出産や出生前診断に正面から本気で、真剣に向き合って考えたメッセージであることを、はじめにお伝えしておきます。

回答1:看護師の仕事を通じて障害のある人たちと接してきた私の考え

反対派

まこ(1984年生まれ/子供2人&元看護師)です。もし、私が高齢出産と呼ばれる時期に妊娠して、出生前診断を受けるかどうか尋ねられたとしても、すぐに「いいえ」と答えます。

なぜなら、妊活をしようと決めた際に、夫と「たとえどんな障害を持っていたとしても、私たちの判断で中絶することは絶対にしない」と決めていたからです。看護師という仕事を通して、様々な障害を持った人と接することで、障害を持ちながら生きることに対しての大変さ、そして素晴らしさがあることを知りました。

だからこそ、妊活を開始するにあたっては、事前に「障害を持って生まれる可能性もある」ことを肝に銘じて、「万が一、子どもが障害を持って生まれたとしても、受け入れる覚悟」をお互いに確認し合いました。

今のところ、1人目・2人目ともに正常な範囲内で育っていますが、今後成長するにしたがって、「今まで見えていなかった障害が出てくるかもしれない」ということは常に頭の片隅に置いています。

そして、たとえ2人にどんな障害がみつかったとしても、親として受け入れる覚悟はできているつもりです。障害を持って生まれた子どもは、障害を持っていない子どもに比べて、様々なハードルがあることは事実ですが、障害があったからといって必ずしもその子どもや家族が不幸だとは思いません。

障害がなくても毎日辛い思いをしている人はたくさんいますし、逆に障害があったとしても毎日楽しく暮らしている人もたくさんいることを、看護師の仕事を通して知っているからです。子どもが大きくなった時に、障害を持っている人に対して差別をするような人にはなってほしくありません。

だからこそ、親が障害の有無によって命の選択をすることは、あってはならないこと考えています。なので、私はたとえ高齢出産であっても、出生前診断は受けるべきではないと思います。

回答2:36歳で出産した私が出生前診断を受けなかった理由

反対派

すずこママ(1980年生まれ/子供3人/元看護師&保健師)です。私も第3子を出産したのは36歳の時でしたので、同じように出生前診断の説明を受けた経験があります。受けるか、受けないかの判断は本当に難しくて、これまでなんとなく耳にしてきた検査もいざ自分の身に降りかかるとなると、世間で飛び交ういろんな情報に惑わされてしまいますよね。

私は羊水検査のリスクを知って、せっかく我が家を選んできてくれた赤ちゃんの命を危険に晒してまで、する必要はないと判断しました。「赤ちゃんにたとえ障害があったとしても、育てていこう」という想いでいました。

また、36歳という年齢的にも、赤ちゃんに障害があるリスクが統計的に低いことと、上の子は何の異常もなく産まれたので、なんとなく3人目も大丈夫という気持ちもあった上で、夫とも相談して決めました。

結果として、産まれた子どもには特に障害などのトラブルはありませんでした。妊娠経過も特にトラブルはなくて、羊水検査をしたことのリスクの心配をすることもなくて、安心して出産に臨むことができました。

出生前に異常がなかったとしても、出産時にトラブルがあれば赤ちゃんに障害が残ることだってあります。異常が見つかって中絶したとして、その後にまた妊娠できるチャンスがあるかの保証もないです。

特に、私は2人目の時に不妊治療に少し足を踏み入れた経験があるので、お腹に宿った命は「奇跡」だと思っています。なので、出生前診断というものには否定的な考え方です。

回答3:そもそも出生前診断は中絶するための検査ではない

反対派

カナミ(1984年生まれ/子供3人/図書館司書)です。私なら「高齢出産だから」という理由で出生前診断は受けないです。

以前、産科に勤めている友人から「高齢出産は流産や妊娠中の感染症、妊婦高血圧症候群のリスクが高い」と、聞いたことがあります。ただでさえリスクの高い高齢出産の母体を、さらに危険にさらす必要はないと思っています。

たしかに、高齢出産になるとダウン症などのリスクは高くなるようですが、妊娠・出産は年齢に関わらずリスクを伴うものです。仮に出生前診断をして、お腹の赤ちゃんに染色体などの異常がないとわかっても、妊娠中に感染症にかかって胎児に後遺症が残ってしまうこともあります。

私は3回妊娠・出産を経験して、これといったトラブルもなく出産できました。ですが、最初の妊娠の際に「風疹の抗体が低い」と言われたので、2人目以降はあらかじめ風疹の予防接種をしていました。

それでも、夫と「妊娠・出産は何が起こるかわからない」を合言葉のように話していて、上の子どもたちにも「赤ちゃんは産まれてくるまで何が起こるかわからないからね。もし病気を持って産まれてきたとしても、大切な家族だからみんなで迎えてあげようね」と話していました。

また、先天的な病気でなくても、産まれたあとに怪我や事故などで障がいを持つ可能性もありますよね。それは出生前診断ではわかりませんし、将来何があっても大切な家族に変わりないと思っています。

そもそも出生前診断は、「決して中絶を考えるためではなくて、お腹の赤ちゃんに病気がある場合、いち早く発見して、治療・管理をするための前向きな検査」であると以前テレビで見ました。

なので、「高齢だから」ではなくて、「産まれてくる子供の未来のために何ができるか」を考えられるなら、受ける意味はあると思います。ですが、子供の命の長さを親が決めてしまうような利用方法なら、受けるべきではないと思います。

回答4:医療現場で働く立場として「出生前診断なんてあり得ない」

反対派

こじかママ(1985年生まれ/子供3人/看護師)です。私なら出生前診断は受けません。迷いもしないです。というのも、私が血液内科外来の看護師として働いていたときに、職場の医師から「友人の産婦人科医が悲しんでいる」という話を聞いているからです。その産婦人科医は、こんなことを言っていたそうです。

高齢出産をした有名人のニュースを「感動的なニュース」として取り扱うのは、本当にやめてほしい。ああいう風にテレビで大きく取り上げているから、35歳を過ぎから妊娠してもいいと思ってしまう。

女性の妊娠の適齢期はやっぱり20代。遅くても34歳まで。35歳になったとたんに、ダウン症で生まれてくる子の確率は倍になるし、一年経つとさらに倍で、その後もずっと確率は高くなっていく。マイナートラブルばかりで、高齢出産でいいことなんてない。

不妊治療して、受精卵を3個入れたら3個とも着床しても、「1人でいいです」なんて言う人だっている。本当に勝手だ。

この話を聞かされていたときに、私は27歳で2人目の妊娠中でした。なので、職場の医師に「いい時期に妊娠したね。しかも2人目。普通なんだけど、素晴らしいことだよ。頑張ってね」と褒めてもらえました。

そして、私はこの話を聞いてから、「35歳以上で妊娠は絶対にしない」と決めました。看護師としても、母親としても。3人出産してからは、家族計画を主人と話し合って、今はピルも飲んでいます。

私は血液内科外来で働いていたときに、生きたくても生きられない若い子が命を失っていくのを目にしてきました。それなのに、お腹にいるときから検査をして・・・なんて考えられないし、考えたくもありません。

きつい言い方かもしれませんが、出生前診断を迷うこと自体、私にとってはあり得ません。お腹の子を守ってあげられるのは親だけです。何があっても母親として受け止めて、35歳以上で妊娠したことに覚悟を持って産んでほしいと思います。

回答5:出生前診断をすすめられたら私なら受ける。その理由とは?

賛成派

カッチ(1983年生まれ/子供1人/元看護師&韓国在住)です。私はこの記事を書いている現在は34歳以下で、出生前検査を受けたことがありません。妊娠中に、障害の有無をスクリーニングするための血液検査とエコー検査は受けましたが、その検査で引っかからなかったので羊水検査までは勧められませんでした。

任意で「脆弱X症候群」の可能性を確認する検査を勧められましたが、もし異常を発見しても治療できないので断りました。35歳以下の妊娠で、「リスクはないだろう」という漠然とした自信もありました。

でも、もし35歳以上で、出生前検査を勧められたら、一通りのスクリーニング検査は受けると思います。障害の可能性が指摘されたら、羊水検査もすると思います。35歳以上になると染色体異常のリスクが高まりますし、そこから1歳1歳年齢が高くなるにつれて、その確率も高くなります。なので、私は出生前検査を受けて、心と環境の準備をする時間を作ります。

障害がある可能性を知っていれば、産んだあとの生活の準備ができます。 障害を持っている子どもが生活しやすい地域に引越しをしたり、そこでの再就職をイメージしたり、国や自治体の援助を調べたりできるからです。

状況によっては、「中絶」を選ぶかもしれません。経済能力、上の子の成長、助けてくれる人の有無、国の支援などを考えると、「命の選択になるから中絶はダメなこと」と言えない状況に立たされるかもしれないからです。

韓国では、まだまだ障害者の受け入れが進んでいません。バリアフリーも日本より遅れていますし、障害者施設や学校を建てるとなると、反対運動が起こるほどです。施設的な面だけではなくて、国民の目も日本ほど障害者に優しくありません。

日本に帰ることができるのか、日本では旦那が就職できるのか、経済的に生活が可能か・・・など、考えることは山のようにあります。検査を受けることで、その山のような課題を考える時間を作ることができると思います。

なので、年齢的に心配であれば出生前診断を受けることを勧めたいです。お腹の赤ちゃんの健康状態が、家族のこれからに大きな影響を与える可能性があります。心の準備をする時間を作るため、これからの生活を考え直すためには、事前に検査をすることも必要だと思います。

回答6:20歳で中絶を経験した私が35歳で妊娠して考えたこと

反対派

ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。私は、第4子を妊娠したのが35歳でしたが、出生前診断を受けませんでした。産科医から出生前診断の話を聞いたときは、実はちょっとびっくりしてしまいました。

それまで、出生前診断を自分のこととして考えたことがなかったからです。ニュースの中の話だと思ってました。第3子の出産は33歳だったので、初めてマル高となりました。とりあえず家に帰って考えてみましたが、わりと迷わずに「受けない」ことに決めました。

理由は2つあります。一番の理由は「もしも異常が見つかっても、絶対に中絶はできないな」と思ったからです。私は20歳で1度中絶した過去があります。そのときは「まだ産めないから仕方ない」と簡単に考えていました。

でも、あれから15年が経って3人の子供のママになっていて、命の成長をずっと見てきました。中絶したあの子も、生まれていたら家族として育っていたはずです。それを思うと、もう私はお腹の子に対して生命の決断はできませんでした。

二番目の理由に、検査にはリスクがあるからです。もう中絶しないということは、障害があっても受け入れることになります。それなのに、わざわざ検査のリスクまで取る必要はないと思いました。

私はこのように決めました。でも、とても難しい問題だと思います。もし障害と付き合っていくことを考えると、本当は怖かったです。

ちなみに、知り合いの話ですが、出生前診断でダウン症が見つかって、正規の出産を断念した人がいます。染色体異常の結果が出たとき、すでに6か月で中絶が無理だったため、促進剤で人工的に産んだそうです。そのため、お子さんのお葬式もしたそうです。私は、それも一つの選択だと思いました。

重い決断ですが、これは相談者さんとご主人がきちんと決めなければいけません。ポイントは、「リスクを取って検査を受けることが自分にメリットとなるのか」「結果を知って自分ならどうするか」の2点です。具体的に想像してみるといいと思いますよ。

回答7:障がいを持っている家族と対話を重ねて気づいたこと

反対派

むつみ(1982年生まれ/子供1人/認定産後ドゥーラ)です。私はマル高の年齢にあたります。第二子の家族計画も夫と話し合っているところですが、もしこれから妊娠したとしても、出生前診断は受けません。

産後ドゥーラの仕事に就いてから、様々な障がいを持っているお子さんや、そのご両親のお話を伺う機会が増えました。たくさんの手術や治療を乗り越えても、さらに「子どもの保育や教育をどうする?」といった悩みもあります。

でも、そういった問題を一つひとつ乗り越えながら、笑顔で幸せに生きているご家族も多いのです。その姿を見て、「障がいのある子が生まれても、家族で受け止めて乗り越えていくことは、自然な家族の在り方だな」と考えるようになりました。

上の子も、もちろん大切な家族の一人です。でも、障がいがあろうとなかろうと、兄弟姉妹間でトラブルはつきものです。

むしろ、上の子が「障がいが日常から当たり前にある」「障がいを特別視する眼鏡を持たずに育つ」というのは、上の子にとっても素晴らしい経験になると思います。人と温かく接することができる人に育ってほしいので、夫と私も親として、そういう姿勢を見せたいと考えています。

「親がいなくなったら兄弟姉妹に全ての負担がいくのではないか」と、思ったこともあります。ですが、そもそも「障がいは家族だけで抱えるもの」と考えていた自分が間違いだとわかりました。周りの助けを借りて、外とつながりを持って、相談できる関係を作っている知人家族を見てそう感じるようになりました。

私はよく、不安に思っていることは紙に書き出すようにしています。書き出してから冷静に調べたり考えたりすることで、もし障がいのある子が生まれたとしても、家族として一緒に生きていく心の準備ができました。なので、口頭や頭の中で考えるよりも、一度紙に書き出してみるのがおすすめです。

回答8:中絶をして「後悔している」と言っていたママ友の話

反対派

あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。私は、妊娠・出産のタイミングが早いほうだったので、出生前診断を自分のこととして考えたことは今までありませんでした。もし数年後、妊娠することがあれば年齢的に出生前診断をすすめられるのかもしれませんが、私は受けようとは思いません。

同じ双子を育てるママ友の中に、双子のあとに妊娠した赤ちゃんを諦めた経験があるママさんがいます。赤ちゃんがお腹にいる間に異常が見つかって、「このまま無事生まれたとしても、何らかの障害を持って生まれてきて、その上に双子まで育てるのは難しい」と判断して、中絶したそうです。

でも、「今はとても後悔をしている」「産まないで後悔することがあっても、産んで後悔することは絶対ないよね」という言葉がとても心に響いて、「母親の都合で中絶することは絶対したらいけない」と思うようになりました。

出生前診断を受けて、もし何か異常が見つかれば、あれこれ悩んでしまって中絶も頭によぎるかもしれません。でも、自分の不安や大変さに重きを置いて、せっかく宿った赤ちゃんの命を絶つことは、私ならできません。産む決断をしても、将来を悲観されながら生まれてくる赤ちゃんはとてもかわいそうだと思います。

なので、お腹にいるときはただ純粋に赤ちゃんとの新しい生活のことを考えるべきです。もし、何らかの障害をもって赤ちゃんが生まれてきても、その時にそれからのことを考えれば良いと思います。

回答9:出生前診断でダウン症だとわかってから出産した知り合いの話

中立派

はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。もし、私が同じ状況なら出生前診断は受けません。それは、以前に身内の助産師に出生前診断のリスクについて聞いたことがあるからです。

知り合いに40歳で初めての妊娠の人がいて、出生前診断を受けるべきか相談を受けたことがあります。アドバイスに自信がなかったので身内の助産師に聞いてみたところ、「出生前診断はオススメできない」と言われました。

まず、その知り合いは「出生前診断を受けるなら羊水検査をしたい」と言っていました。でも、助産師いわく、

近隣の病院では羊水検査ができる病院は少ない。検査の金額が高額で、なにより検査による感染症や流産のリスクがある。それに、出生前診断の結果は100%でもないので、リスクを背負ってまで検査する必要がない。

とのことで、私もそのとおりだと思いました。

でも、別の知り合いで39歳で初産の人は出生前診断の羊水検査を受けました。染色体の異常がみつかって、生まれてくる前から「ダウン症」と言われました。ダウン症と知って、多少悲観的になった時期もあったそうですが、「事前に知れたことで色々と勉強して、気持ちの面でも生まれてくる準備ができた」と言っていました。

最初は、初めての子がダウン症であることに戸惑ってましたが、今ではSNSでダウン症の子のネットワークを作って、同じような子を持つママさんたちと情報公開したり、交流を持ったりして楽しみながら育児をしています。そして、今では「生まれてくる前にダウン症だとわかってよかった」と言っています。

なので、助産師の立場からすれば、出生前診断はリスクがあるのでオススメできません。ですが、出生前診断を受けた人からすれば「事前に結果がわかって良かった」とのことなので、リスクを理解した上でなら出生前診断を受けることは悪くないと思います。

回答10:障害のある子どもたちと関わってきた保育士の見解

反対派

ぴよママ(1987年生まれ/子供2人/保育教諭)です。私がもし高齢出産をするとなった場合、羊水検査は受けません。

以前、本で羊水検査の記事を読んだことがあります。羊水検査をするためには「子宮に針を刺し、羊水をとって検査をする」と書いてありました。母体だけではなくて、お腹の赤ちゃんにも負担がかかるかもしれない検査を無理にやろうとは私は思えません。

もちろん、「お腹の中の赤ちゃんに障害があったらどうしよう」と考えたことはあります。1人目を妊娠中に主人に羊水検査の話をしたとき、「障害があったら、俺は育てていく自信はない」と言われました。看護師の義母にも「将来を見据えるために検査は受けたほうがいいんじゃない?」と言われました。

でも、私は保育士をしています。何人ものダウン症や障害のある子ども達と関わってきました。たとえ検査で障害の有無がわかっても、結果次第で産む・産まないを決めるのはありえませんでした。

私の意見や思いを伝えた上で、何日間か主人と話し合いを重ねました。そして、妊娠したからには障害の有無に関わらず、「何があっても子どもを産んで育てていく」と決めました。

ちなみに、私の姉は来年初めての出産を迎えます。年齢は39歳で高齢出産です。でも、検査は受けていません。「どんな子が産まれても育てあげてみせるっ!」と、超前向きです(笑)

なので、検査を受けることで出産に対して否定的になってしまうぐらいなら、検査は受けるべきではないと思います。

回答11:経済的に受け入れられる環境かどうかで判断

賛成派

もこママ(1984年生まれ/子供4人&双子出産)です。とても難しい、正しい答えのない問題だと思います。私は4人とも35歳以下で出産したので、出生前診断の経験はありません。

もし、私が出生前診断を受ける年齢だったらどうするか?……子供の人数や経済状況によって考えます。1人目だったら受けません。生まれてきたそのままを受け入れます。何も問題なければそれで良いし、何かあってもその子だけに付いてあげられるので検査は受けません。

3人目だとしたら受けると思います。検査を受けて赤ちゃんに何か問題が見つかった場合、上の子の生活スタイルの変化や、もしかしたら仕事を辞めて赤ちゃんに付きっきりになることも想定して、経済的なことを考える必要があるためです。そう考えると、2人目でも受けるかもしれません。

また、出生前診断をして、何か問題が見つかった場合、出産前からお母さん本人も病院側も色々と準備することができます。

例えば、産まれたあとのことを考えて「NICU(新生児集中治療室)」など、設備の整った病院に転院しておくと安心ですよね。先生も産まれてから急に問題がわかるより、治療法など事前に考えて用意できるほうが良いと思います。

お母さんも同様で、産後のバタバタの中で訳がわからない中で知るよりも、事前に知っておくことで先生とも話し合いができて良いと思います。

結局のところ、どんな命であれ、受け入れられることが一番です。受け入れ環境があまりにも整っていなかったり、経済的にどうしようもない状況であれば子育てもできません。ですが、リスクが事前にわかっていれば、事前に用意できることも解決できることもあります。

そう考えると、38歳で3人目なら、「経済状況次第で受ける」という決断で良いのではと思いました。

回答12:「受けない」と決断したのは検査費用が高額だったから

反対派

ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。私も3人目のとき37歳後半で、マル高妊娠をしました。しかも計画的な妊娠ではなくて、できちゃった妊娠だったので、「産む体力があるかな」「胎児に問題があったらどうしよう」「家族や上の子供たちも苦しめてしまうのでは?」と、不安で悩みました。

義母さんにも、「高齢になるにつれて、障害児が産まれる確率は高くなるけれど、大丈夫なの?」と心配されたり、実家の母にも中絶を勧められたりしました。

私は産むつもりでいたので、中絶は考えませんでしたが、出産前診断を受けることは考えました。産んでからどうにもならなくなってしまうより、受けておいたほうがいいかもと思ったからです。

でも、出産前診断は高額(10万円~20万円)ですし、我が家は予算的に出産費用だけでいっぱいいっぱいでしたので、「もう、何がなんでも産むしかない!」と、心に決めて出産前診断は受けませんでした。「高齢だから」といって障害児が産まれるとは限りません。

結果は・・・産まれてからも健常児でした!なので、悩んでストレスを溜め込んで、赤ちゃんに負担をかけてしまうよりも、きっぱり「私は大丈夫!」と、産む覚悟を早めに心に決めることも大切だと思います。

↓この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価