私たちの名付けにまつわるエピソード

候補は住職さんが出して、最終決定は旦那と長男

3人とも、旦那自身の名付け親だというお寺の住職さんに、運勢の良い名前を10個ほど挙げてもらって、その中から選びました。

住職さんに書いてもらった名前候補

住職さんに書いてもらった命名画像

1人目のとき、夫婦の間では「たくみ」と付けたかったのですが、字画的に良い字がなかったので断念しました。住職さんの話では「有智(ありとも)」が一番いいとのお墨付きをいただいて、夫婦でも「悪くないよね。」と話していました。

ですが、少し古風なのと、個性的すぎるところが引っかかったため、違う名前を選びました。結局、名付け本からは選びませんでした。

2人目も、住職さんに選んでもらった中から字画の良い名前を選びました。1人目のときも2人目のときも、最初私が選び、最終的に旦那がOKを出すという感じでした。

3人目は、初めての女の子で、旦那が「(住職さんに選んでもらった中から)俺が決める!」と言っていたのですが、当時小3の長男が「これがいい!」と気に入った名前を言い張り、退かなかったのでそちらの名前になりました。漢字は住職さんに選んでいただきました。

名付けは主人が担当。私の名前から一文字とった

妊娠中、私はお腹の子を感じることができますが、主人にはそれができません。そのため、父親になる準備として、主人に名前を考えてもらおうと妊娠前から決めていました。

それを主人に伝えると、「男の子だったら僕の名前の一文字、女の子だったら君の名前の一文字からとって名前を考えるよ」と、すでに考えていたようでした。妊娠24週目で女の子と診断された日、2人で近くの図書館に行って、最近出版された本を3冊ほど借りてきました。

それから3、4日ほど経ったとき、主人から「○○○ってどう?」と言われました。名前の響きが女の子らしくて可愛かったので私はすぐに気入りました。

「○○○、可愛いらしくて良いじゃない!漢字は何を選んだの?」と聞くと、「それがね・・・『真』という字を使った「○○○」はたくさんあるけれど、君の名前の一文字を使った「○○○」はあまりなかったんだ」と主人。

主人は私の名前の一文字を使った名前を、図書館で借りてきた本でいろいろと調べたみたいでした。調べた名前の呼び名は「ゆづき」「ゆのん」「みゆ」など。

主人はインターネットで無料の姓名判断が出来る「いいなまえねっと」で、私たち家族の名字と候補の名前を両方入力して鑑定していました。でも、候補の名前の漢字はどれも結果はイマイチだったみたいです。

それで再度よく調べてみました。私の名前の一文字を使った名前「○○○」が載っている本が一冊だけありました。早速インターネットで鑑定しました。結果は吉でした。大吉ではありませんでしたが、女性は結婚をして名字が変わるので、吉で良かったです。

姓名判断は夫が担当。女の子のときは特に慎重に

一人目のときは出産後から本格的に考えたので、時間がなくて夫婦ともに焦っていました。

私の名前が両親から一字ずつもらった名前だったことから、自分の子供にも一字ずつ取って名前をつけることにしました。夫から「姓名判断も特に問題がない!」と、許可も出たので決定しました。

二人目は妊娠中に男の子とわかっていたので、姓名判断の本にも目を通しながら、夫と長男と一緒に考えました。あたたかく明るいイメージでいくつか候補を出したのですが、またもや悩み続けて、決まったのは出産後でした。

生まれてきた子供の顔を見て、「やっぱりこの名前!」と感じたものを家族みんなで決めました。

三人目は、妊娠後期まで性別がわからなかったので、女の子と男の子の名前を両方考えました。性別がわかったときは、待望の女の子だったので、女の子らしい名前にこだわりました。女の子は結婚すると運が変わってしまう点も考慮する必要があります。

初めての女の子に、夫も慎重すぎるくらい姓名判断を気にしていました。とにかく可愛らしく、女の子らしい名前が付けたかったので、「花」という字が入った名前に決めました。

名付け本を参考に、両親の賛成も得てから決定

前々から、性別がわかったら名づけの本を買うと決めていたので、わかってからすぐに夫婦で本屋さんへ行きました。買ったのは「たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典」です。

長男で名字も変わることがないので、「名前を決めるのはとてもプレッシャーだね」と話しながら、本の中で「気になる名前」に付箋をしていきました。ですが、候補をすべて書き出しても、夫婦揃って「これいい名前だね!」と思った名前は1つだけでした。

何度も本を見ましたが、生まれるまでその名前しか挙がってきません。本に姓名判断が載っていたので、その名前を確認してみると、見事にすべて良いみたいです。「もうこの名前しかない!」となって、お互いの両親にも賛成をもらって決定しました。

漢字ではなくて、ひらがなの名前にした理由

私は最初から主人に名付けをお願いしました。理由は、父親としての自覚が生まれるだろうし、「私は産む責任を果たすから、あなたは名付けの責任を持って」と、子供を持つ親として平等に責任を持ちたかったからです。

自分が名付けたことで、より愛着が湧いてくれるんじゃないかなと。(育児も協力的になるんじゃないかなと。笑)

主人に依頼すると、すでに主人の中で決まっていて、「二人の名前から1字とった名前がいい」・・・と、ものの数分で決まりました(笑)そして漢字ではなく、今どき珍しいひらがなにしました。

例えば、漢字の名前で「優子」なら「優しい子に育って欲しい」など、漢字の意味を持った子に育ってほしいと親の願いが込められることが多いですよね。

そんな中で、ひらがなにした理由は「なりたい自分になってほしいから」です。あえて漢字のように意味を持たずにひらがなにすることで、子供に自由な選択肢(なりたい自分)を与えることができると思ったのです。

産まれた子の顔を見てから、やり直す羽目に・・・

一人目は男の子だったのですが、夫婦で付けたかった名前が女の子の名前で、一から考えなければいけませんでした。名づけの本も買ってみたところ、良い漢字が見つかりました。

画数も良く、小学校低学年でも書くことができそうな漢字を選んで、ほぼ決まっていました。ですが、産まれて顔を見たときに、「この字はこの子に合わない・・・」と夫婦で思いました。またやり直しです(笑)

出生届を出すまでタイムリミットが迫っているのに、主人の休みも終わってしまって決まらない。

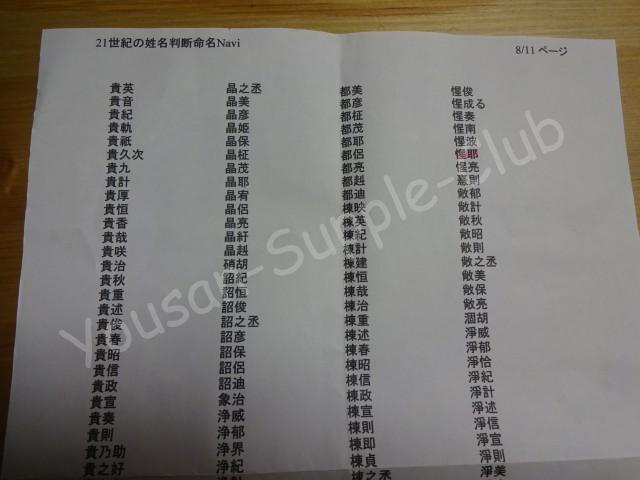

そんなとき、父に「姓名判断のサイトがあるぞー。名字に合う名前がたくさん出てくるから、そこから選べば?」と11枚印刷してくれました。ざっと見ただけでも、3000通りの名前がありました。

父がプリントアウトしてくれた名前一覧

「小学校」とか「貴乃花」とかあって吹き出してしまいましたが、いいなと思うものにマーカーで線を引いておいて、主人に見せました。二人でピンとくるものに決定して、ギリギリで出生届を出しに行ったのでした。

次男以降の名付けで苦労したワケ

こだわったのは、漢字一文字にすることです。夫が一文字の名前なので、それを引き継ぎたいと考えました。加えて、生まれ月の季節感や、響き、イメージの良さそうな名前を夫と2人で出し合いました。

それで、長女・長男はそう悩むことなく、季節の花から漢字一文字をとった名前になったのですが、次男からが悩みました。季節が長男と同じだったので、花路線ではアイデアが尽きていました。上の子でボツにした名前を付けるのも気が引けます。

夫婦で「どうする?」と、行きづまってしまいました。検討のすえ、「季節感」の部分は無しにして、名前としていい意味の漢字を選びました。

三男は、もっと厳しかったです。もしも女の子なら、決まっていたのに・・・、まさかの男の子でふりだしに戻った感じでした。知っている子と同じ名前は避けたいので、長女や長男のときより自由度がありません。

また、「漢字一文字」というこだわりも、文字の組み合わせができないので意外に大きな制限でした。でも、上の3人は一文字の名前ですから、そこは今さら妥協出来ません。悩みに悩み、最後には漢和辞典まで持ちだして、臨月まで夜な夜な考えました。

4人に共通していることは、私と夫の両方が気に入った名前だということです。どちらかが折れるとなると、のちのち遺恨が残るかと(笑)挙げた候補でダメな場合は、いちから考え直しました。

韓国と日本のハーフである娘の名付けで悩んだこと

韓国では、祖父が名前をつける場合が多いです。実際、義父から「名前は私が付けるからな」といったプレッシャーや、主人から「父さんが子どもの名前をつけたがっているみたいだ」といった話がありました。

ですが、私の中で「名前は初めて両親から子どもに与えるプレゼントでしょ」という考えがありました。主人に幾度もその話をして、「名前はあなた(主人)が付けるべき」と説得しました。義父にも話をして、納得してもらいました。

日韓ハーフの子のため、日本名と韓国名が必要でした。日本と韓国で全く別の名前や、意味は同じだけど発音が異なる名前(例えば、「空」は韓国では「ハヌル」)漢字は同じだけど発音が異なる名前(「恵美」は、韓国では「ヘミ」)など、色々な付け方がありました。

私は、「名前はその人を表すものだから名前は一つ」というこだわりがありました。そのため、同じ発音で、同じ漢字の名前を探しました。幸い、女の子の名前は日本語でも韓国語でもおかしくない発音が多いので、探すのにそれほど苦労はしませんでした。

「相手の国でこの名前はおかしくないのか?」ということがお互いにわからないので、そこを確認しながら候補を挙げていきました。

私が20個ほどの候補を主人に提案しましたが、ほぼ全て却下されました。主人の中では、2人目の子どものことも考えて、2人の名前に何かしらの関連性が欲しかったようです。

娘が生まれた年にネパールで大震災が起こったのですが、そのときに「アンナプルナ」という山を知りました。とても綺麗な山だったため、主人が娘の名前に「アンナ」を提案してきました。

「アンナ」は私も候補に入れてはいましたが、候補を却下され続けていた私は主人に言わずにいたのです。そんなときに主人が「アンナ」を提案してきたので、運命を感じて二つ返事で「アンナ」に決めました。

漢字名は私が考えました。日本でも韓国でも「アンナ」と発音される「晏那」という漢字をみつけて、これに決めました。

家族と同じ画数にならないように気を付けた

姓名判断に詳しい友人に、「家族の中で同じ画数の名前にならないように気を付けてみて」とアドバイスしてもらいました。同じ画数の家族がいると、対立してしまって家族仲が悪くなってしまうからだそうです。

家族が多くなるにつれて、画数が同じにならないように考えるのは難しかったです。ですが、「やっぱり家族みんな仲が良いほうがいい」という願いから画数には気をつけました。

また、末っ子が生まれるときだけは、長男(5歳)と長女(4歳)はもういろんなことがわかる年齢かなと思ったので、名づけに参加してもらいました。

性別がわかった時点で「赤ちゃんの名前を2人で考えてね」とお願いすると、秋生まれにピッタリのよい名前を考えてくれました。次男、三男も一緒になってお腹の赤ちゃんに名前で話しかけるようになったので、夫婦で漢字を考えてその名前に決めました。

上の2人は「自分たちが名前を考えたんだよ」ということを末っ子にはよく話しています。名づけに参加してもらったおかげで、「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」としての自覚が早くからはっきり芽生えたようです。

イメージから膨らませて考える名づけ方

上の子2人は前の夫に勝手に付けられてしまいましたが、3番目の子は「葵(あおい)」にしました。初めての女の子で、「あ」縛りは考えていませんでした。

4月生まれで「青々とした季節だね~」と夫や両親と話していて、一文字漢字で「碧・翠・葵・蒼」が候補にあがっていました。父方の家紋が三つ葵なことから「葵」が第一候補に・・・。

そこから漢字の意味を調べて「葵」は太陽に向かってのびる植物だったので、「すくすく成長してほしいからぴったりだね」と夫と話したりしていました。低体重児だったので産まれてすぐ「葵」に決定しました。

4番目の子は「海斗(かいと)」です。夫とどんな風に育ってほしいか話し合い「たくさんの幸せをこぼさないように」という思いからつけました。このときは、候補がこれ1つでしたので、産まれる前にほぼ決定していました。

5番目の子は「星(あかり)」です。このときは、3番目の子が重度障害の女の子だったため「私たちの老後、葵はさみしいかも・・・」と夫と話していたことがありました。

夫も「男の子じゃ面会もそうそう行かないだろうなぁ。兄妹いっぱいなのにさみしいね」という思いがあり、女の子が産まれたことにとても歓喜しました。最初は「茜」が候補だったのですが、産まれた顔を見て第2候補の「星」に・・・。夫が「兄妹の希望の星だね」と言っていたのがとても印象に残ってます。

6番目の子は「菖(あやめ)」です。夫が「あから始まる名前か~。梓、茜、杏」と候補をあげていき、どれもピンとこなかったとき、姑さんが「きっと姉妹でいずれアヤメかカキツバタね~」といわれたことから「あやめだ!」となって決めました。

このようにイメージから膨らませて考えて決めていたので、苦労はありませんでした。

↓妊娠後期の人は、この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価